La révolution oubliée ?

Plus pour longtemps au lycée Leclerc !

Article rédigé par Chloé Carrier, Julien Cheippe , Sarah Emamdee, Alessandra Fritsch et Péline Gerard

Dans le cadre de l’anniversaire des 500 ans de la « guerre des paysans » notre classe de 2nde 7 a pu assister à différentes activités organisées par nos professeurs de français Mme Niess, d’histoire-géographie M. Kalbé et le documentaliste M. Schwoerer en ce printemps 2025 au lycée Leclerc de Saverne. Tout ceci afin d’aborder cette « Révolution oubliée ».

La révolution oubliée avec Paul Abel

Le lundi 10 mars, le conférencier Paul Christophe Abel, secrétaire de l’association « 1525, une révolution oubliée » nous a présenté ce qu’était la guerre des paysans. En effet, cet important événement pourtant méconnu fait partie intégrante de l’histoire de Saverne.

Cette insurrection fait son apparition dans le cadre du Saint-Empire germanique entre le XVe et XVIe siècle. Le monde est alors en plein bouleversement aussi bien au niveau géographique avec la découverte de l’Amérique qu’au niveau culturel avec l’apparition de l’Humanisme et l’ascension de l’imprimerie. De même, la réforme de Martin Luther marque les esprits notamment avec ses 95 thèses résonnant à travers toute l’Europe. La conjuration du « Bundschuh » se manifeste également entre 1493 et 1517. Ce sont des petites révoltes isolées contre certains seigneurs, principalement afin de dénoncer l’injustice des impôts sans compter l’expulsion des Juifs. Ainsi le tout premier « Bundschuh » prend place à Sélestat en 1493 avec le symbole du lacet en guise de condition paysanne. Les « Bundschuh » sont les prémices de révolutions futures. C’est donc dans un climat d’incertitude que la guerre des paysans s’annonce.

Ainsi, durant l’hiver 1524, c’est le calme avant la tempête. Des paysans d’Alsace mais aussi de Lorraine et des environs s’organisent. Ils rédigent pour cela les Douze Articles, une sorte de "charte" qui expose leurs revendications, allant aussi bien de la restriction de la pêche qu’au protestantisme de Martin Luther. Les paysans s’appuient justement sur la Réforme de Martin Luther comme justification de leur révolte et les publient rapidement grâce à l’imprimerie. Les premiers insurgés font alors apparition en mars, suivis d’une multitude d’autres dans une grande partie du territoire : ils brûlent, pillent, détruisent les monastères, les abbayes et menacent les seigneurs. Ceux-ci, démunis, tentent d’apaiser leur colère mais ne font que l’attiser. La petite noblesse est démunie. Cependant, le Duc de Lorraine, un fervent catholique possédant des terres à Marmoutier, parvient à se procurer une armée, mettant ainsi terme à la révolution dans un bain de sang. Les « gens de la terre » sont impuissants et la répression est sévère et les décapitations nombreuses. En 12 jours, le Duc de Lorraine anéantit l’insurrection paysanne. Les derniers combats ont lieu au début de l’an 1526.

Durant la révolte, Saverne fit partie des événements majeurs car, les paysans, après avoir pris en otage un ami administrateur du Duc de Lorraine, demandent à pouvoir prendre refuge dans la ville de Saverne. Celle-ci accepte notamment en raison d’un important personnage du mouvement qu’était Gerber disant que « nous accueillons tous camarades ». Le lundi 15 mai 1525, une bataille éclate entre l’armée du Duc et les Paysans. Saverne est encerclée. Le mardi 16 mai, une « pluie de plomb » retentit et les paysans sensés venir en aide sont tués et mis sur des poteaux pour intimider les insurgés. Ainsi, le mercredi 17 mai, 3000 paysans sortent de Saverne mais une dispute entre un soldat et un insurgé déborde en massacre. Saverne est pillée, détruite, humiliée. Gerber est pendu. La révolution est écrasée. Au final, on estime que 6000 contestataires perdirent la vie ce jour-là. De même, ce combat symbolise la fin de la résistance paysanne en Alsace.

La vieille ville de Saverne : sur les pas des paysans

Le jeudi 3 avril, dans la continuité de la conférence de Paul Abel, l’historien et vice-président de la société d’histoire et d’archéologie de Saverne et environs, Philippe Wiedenhoff nous fit retracer les événements de la bataille de Saverne en 1525 à l’aide d’un parcours en ville. La classe de 2nde7 fut pour cela divisée en deux groupes, l’un partant à 9h, l’autre à 10h.

Pour commencer, Philippe Wiedenhoff nous expliqua que Saverne était un point de passage stratégique à l’époque et encore aujourd’hui même, car c’est le point de passage le plus étroit entre les montagnes. Puis nous sommes descendus vers le château des Rohan depuis le lycée où notre guide nous délimita tout d’abord ce qu’était l’enceinte de la vieille ville de Saverne. L’actuel château des Rohan était effectivement un angle des remparts de la veille ville, il y avait alors à cette époque une tour nommée « Tour carrée ». Pour entrer dans la ville, deux portes existaient, l’une située au niveau du quai de l’Ecluse, non-loin du cloître où se sont réfugiés les paysans lors du massacre que nous avons de-même visité, et l’autre au bout de la Grand Rue dans le sens opposé.

Nous avons ensuite continué vers l’Église Notre-Dame-de-la-Nativité de Saverne. Ici, notre guide nous expliqua qu’elle avait sûrement été pillée par les paysans à nouveau en signe de révolte et nous renseigna de même sur son architecture de l’époque. Ainsi, le cimetière n’était sûrement pas à l’emplacement actuel en 1525. Ensuite, le long de la rue du tribunal, nous apprîmes que l’actuel sous-préfecture de Saverne faisait partie des logis de l’évêque de Strasbourg, faisant de lui, à nouveau, un édifice de grande importance pour les paysans.

Arrivés devant l’emplacement de l’ancienne porte de Saverne, au niveau de la Grand Rue, Philippe Wiedenhoff nous réexpliqua le déroulement des événements du 16-17 mai 1525 en accentuant sur le fait que 3000 paysans sortaient alors de l’ancienne ville à ce moment-là et que c’est à cause d’une simple dispute que les Savernois furent aussi massacrés. L’historien nous a alors montré de nombreuses petites ruelles pour que nous puissions nous représenter qu’un tel massacre ait eu lieu dans un tel endroit. Ceci, le long de la rue des Pères. Aussi, nous avons pu contempler, à l’embranchement entre la rue des Pères et celle des Eglises, le lieu où il fut décidé que les paysans de Gerber puissent entrer dans la ville, signant la guerre avec le Duc de Lorraine.

Finalement, nous avons conclu notre visite sur la place Monet avec un petit compte-rendu de la visite avant de rentrer au lycée.

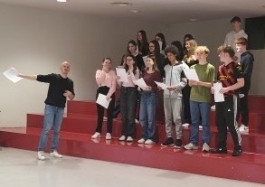

1525 : le théâtre d’une révolution paysanne

Quelques jours après la conférence de Paul Abel, nous avons eu la chance de pouvoir participer par demi-groupe à un atelier de pratique théâtral. En effet, Paul Schirck, metteur en scène et dramaturge, nous a présenté une scène tirée de la pièce « La guerre paysanne,1525-vivre ensemble ou mourir » qu’il prépare avec le Comité des Fêtes de la Ville de Saverne, et qui sera jouée début juillet à l’Espace Rohan de Saverne pour célébrer le 500ème anniversaire de ces événements.

A travers cet extrait, nous avons donc pu voir les différents raisonnements des paysans en cette période pleine de tensions. Notamment celui d'un prénommé Freddy qui revendique ne plus pouvoir payer sa pinte de bière tout comme à sa dernière visite à cause des impôts. Il entraîne alors un tumulte de protestations à travers toute la taverne. Ainsi cette scène nous illustre donc les endroits fréquentés par la classe des paysans. De même, cela nous donne aussi à voir comment les révoltes pouvaient se former au moment du « Bundschuh » pour se représenter la situation.

Grâce à Paul Schirck, nous avons pu jouer cette scène assez comique. Nous avons donc pu nous exprimer à travers la colère des paysans et aussi connaître certaines astuces de représentation théâtrale. Nous avons trouvé cette activité très constructive car elle nous a permis de mieux nous exprimer mais également de découvrir la guerre des paysans d’une manière plus ludique tout en explorant le monde du théâtre.

Notre groupe s'est relativement bien débrouillé pour une première fois puisque nous avons su dépasser notre timidité et interpréter la scène grâce aux conseils du jeune dramaturge, tout en mêlant joie et fous rires sans oublier notre concentration présente durant toute la séance.

Un projet ludique et diversifié

Pour finir, nous trouvons que l’ensemble du projet est une réussite. Ceci car nous avons appris de très nombreuses choses sur la guerre des paysans que nous ne connaissions même pas au départ.

En effet, la diversité des activités y est pour quelque chose : la conférence nous a permis de comprendre dans l’ensemble ce qu’était cette guerre avec un format plus classique, mais non-moins intéressant, ensuite la visite guidée dans Saverne nous a fait replonger dans les événements passés afin de mieux les appréhender. De plus, nous avons trouvé cette manière plus ludique. Et enfin, notre activité favorite, le théâtre. Bien qu’à premier abord, elle puisse paraître moins pédagogique, c’est celle qui va, nous pensons, nous marquer davantage. Effectivement, la mentalité et les raisons de cette révolution sont ainsi magnifiquement bien mis en lumière avec une approche inédite. De surcroît, les historiens et acteurs ont parfaitement bien su aborder le sujet avec les lycéens. Il n’y avait ni trop peu d’informations ni pas assez.

Finalement, le projet est ainsi une réussite en raison de son aspect ludique, sa diversité et son aboutissement au niveau des connaissances. Il est certain que nous n’oublierons pas de sitôt cette révolution « oubliée ».